アイキャッチ画像: 積読のイメージ図 Wikipedia「積読」よりhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%8D%E8%AA%AD

(積読と)読書のデメリットを、身をもって体験した。

何事にも最適な程度というものがあり、読書もその例外ではない。

「学は及ばざるが如くせよ」と誰かが言ったが、それは「(正しいやり方で)」という言葉が省略されているのだ。

やり方を間違って読書した人の失敗談をここに連ねる。

失敗①本を読むことで、自分で考えることができなくなっていた。

昨今、「自分で考える」ことが持て囃されている。そして、読書は確かに、自分で考えることを助けてくれる。

勿論、適切なやり方で読書した場合には。

では、私はどのように読書のやり方を間違ったのか?

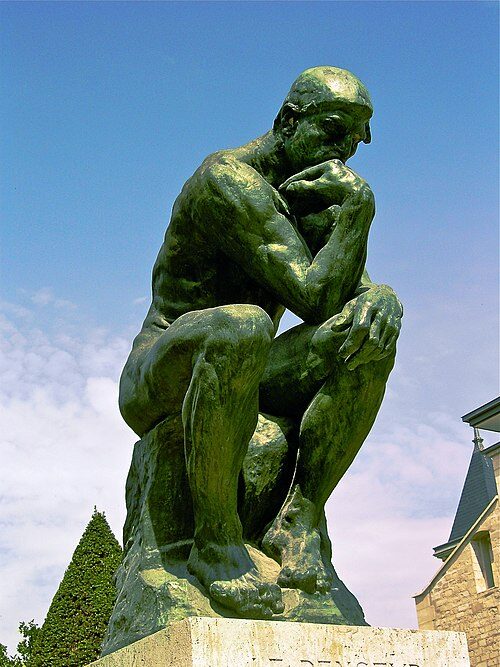

Wikipediaより「考える人」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E4%BA%BA_(%E3%83%AD%E3%83%80%E3%83%B3)

原因①本を読む事がが目的化してしまった。

当初は、本を読むことは目的達成の手段であって、目的そのものではなかった。

しかし、積読が膨張し※1、その存在感が増すにつれて、「本を読まなければ…」という強迫観念のようなものも増していった。

それを解消しようと、日に何時間も本を読んだ。このやり方の読書を続けるうちに、積読の山を崩す為の読書が常態化した。

これが私の失敗だった。抑々、読みたい本を全て読むなんてもとより不可能だ。必ず何処かで妥協をしないといけない。しかし、妥協できなかった。

本来、本は思考を触発するための触媒でしかない。それなのに、溜まった本を消化しなくてはという義務感に駆られて、積読を通読することに躍起になっていた。

一旦落ち着こう。あなたが本を読むのは何の為か?

私が本を読むのは、自分1人では考えれなかった事を考える為だ。あくまでも、自分が主である。従ではない。しかし、実際は、自分の思考能力が従で、積読が主になっていた。

※1 本の参考文献から参考文献へ、という風に本は本を呼んでしまうのだ…

原因①の改善策①何の為に本を読むのかを明確化する

何の為に本を読むのかを明確化しておけば、目的を見失いにくくなる。

目的を見失わなければ、読書という手段が目的という位置を簒奪することもなくなる。

読書する目的を紙に書いて、目立つところに貼っておくとか、毎日その目標を音読するとか。

原因②完璧主義に囚われていた

全ての本を通読する必要はない。読みたい本の読みたい所を好きに読めばいいのだ。

しかし、嘗ての私は全ての本を通読しようとした。

その結果、通読することが目的となり、本から学ぶことが疎かになった。

本を数頁だけ読んで一つのことをしっかりと学ぶ方が、本を通読して通読しきった事に安心して、本から何も学ばないより何倍も有意義である。

原因②の改善策①本から何かひとつでも学んだら及第点と考える

これは目的を見失わないことと通底するが、読書する目的を達成したなら、それでいいのだ。

通読は読書の目的ではないからだ。

原因②の改善策②通読したという事実に何の意味があるか問い直す

1冊の本を通読することに何の意味があるのか考え直そう。一体、通読したという事実に何の意味がある?

達成感?そんなもの明日のゴミ出しにでも出しておけ。達成感を得る為に読書をしているのなら、それでいい。

しかし、学ぶために読書をしているのなら達成感を得て満足するのはよくない。

原因③積読の物としての存在感が、私に本を読めと語りかけるから。

積まれた本が視界に入ると、「読まなくては!」と思わされる。

「読みたい」ならまだしも、「読まなければならない」だと危険な兆候だ。

読書する義務はないのに、自分に義務を課している。自分に義務を課すと、それが手段の目的化に陥りやすい。

積読のイメージ図 Wikipedia「積読」よりhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%8D%E8%AA%AD

原因①と②の改善策①読書できる時間の上限を設定する。そして、主体的に思考する時間を作る。

一日の読書する時間は1時間迄と決める。そして、同様に1時間は読書した文章や、歩いて見聞きした事について思考する。主体的な思考は家でしたいので、家で行い、読書は通勤時間などの隙間を縫うつもりだ。

さらに、自分で考える時間を読書の先にとる。必ずしも、それぞれを行う時間をキッチリと分けなくてもいい。読書しつつ考えたり、考えつつ再読したり。

加えて、思考の対象は、本に限らない。本の内容について考える時間は1時間の内30分で、他Youtubeの動画や、ふと考えた事、SNSで見かけた言葉などの本以外の事を考える。

コメント