グルーのパラドクスとは何か

グルーのパラドクスは、アメリカの哲学者ネルソン・グッドマンが帰納法の新たな謎」(new riddle of induction) というタイトルの論文の中で提起した帰納法に関する問題である。このパラドックスは、帰納法の信頼性に疑問を投げかけ、我々の使う日常的な概念を揺るがす重要な問題を提起している。

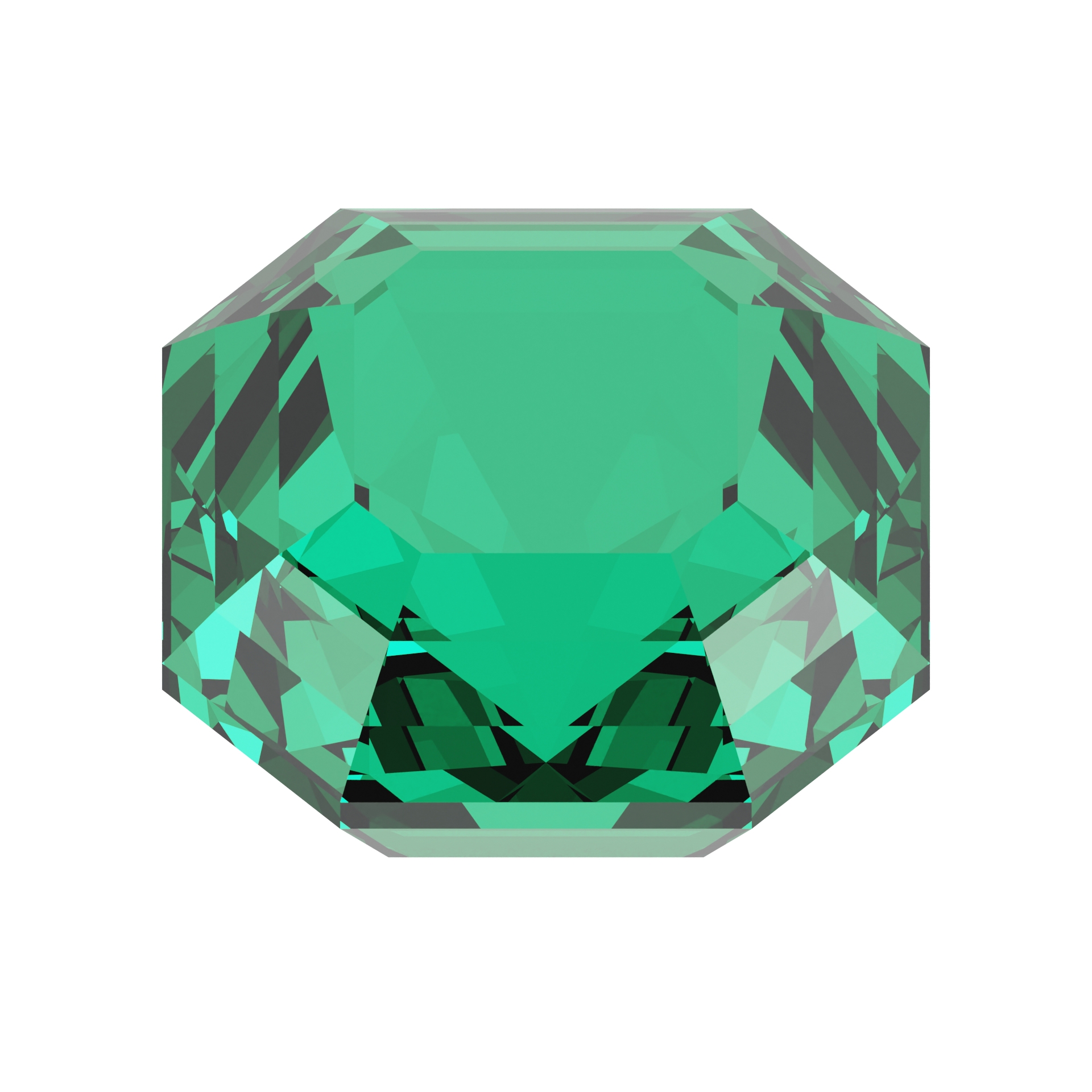

グッドマンは、通常の色の概念とは異なる「グルー(grue)」という奇妙な概念を考案した。「グルー」とは、ある時点(例えば、未来のある特定の日時)までに観察された場合は「青色」だが、それ以降に観察されると「緑色」になるという性質を持つと定義される。この概念を使うと、例えば「今まで観察されたエメラルドはすべてグルーである」、「これから観察されるサファイアはグルーである」と主張することができる。

ここで問題となるのは、私たちが未来を予測する際に、「エメラルドはグリーンである」という命題と「エメラルドはグルーである」という命題のどちらが正当なのかを区別する基準がないという点である。私たちは、過去に観察したエメラルドがすべて緑色だったことから、「未来のエメラルドも緑色である」と帰納的に推論する。しかし、「未来のエメラルドはグルーである」と主張することも、これはグルーのという概念の定義通りなので、過去の観察結果と矛盾しない。双方とも同じ帰納法の推論パターンに従っている。

では、グリーンあるいはブルーという言葉を使った推論と、グルーという言葉を使った推論は、何が違うのだろうか?どちらも同じ帰納法の推論パターンに従っている以上、違いを生むとすれば、グリーンやグルーという言葉の違いである。我々が普段使いしているグリーンやブルーといった概念と、グルーという概念は何が違うのだろうか?

グッドマンによると、これらの概念の違いは我々の歴史に求められるという。つまりは、今までグリーンやブルーといった概念を使ってきて、グルーという言葉を使ってこなかったからグルーよりもグリーンの方が妥当に感じられるということである。従って、我々が常用しているグリーンとブルーといった概念が、グルーよりも合理的な訳ではない。ただ単に、グリーンとブルーの方が我々の言語の基本語彙として組み込まれているというだけなのだ。

さらに、グッドマンは「投射可能性(projectibility)」という概念を提唱し、或る述語が科学的仮説や帰納法において適用可能であるかどうかを問題にした。定義上、「グリーン」は投射可能な述語であるが、「グルー」はそうではない。

このパラドクスが示すのは、「青い」や「緑色」といった私たちが普段使う概念が、実は恣意的なものでしかない可能性があるという点である。私たちは「青」という概念を自然に受け入れているが、「グルー」という概念を使わないのは単に習慣にすぎないのではないか? もしそうならば、科学における一般化の正当性もまた、単なる言語の選択や慣習によって決まっているにすぎないのではないか?このような問いをグルーのパラドクスは提起する。

グルーのパラドクスに対する批判と解決策

グルーのパラドクスは、私たちが未来を予測する際にどの概念を正当化すべきかという問題を提起するが、この議論にはいくつかの批判と解決策が存在する。ここでは、代表的な批判と、それに対するグッドマンの反論、さらにパラドクスを解決しようとする試みを紹介する。

①グル一概念の問題点は、それが選言的であることにもとめられる

グルーという概念が問題視される理由の一つは、それが「選言的(disjunctive)」に定義されていることである。具体的には、グルーは「ある時点までは緑色、以降は青色」という条件付きで定義されており、単純な観察に基づく性質ではない。このため、「ブルー」と「グリーン」の方が基本的な語彙であると考えられがちである。

しかし、グッドマンは、「グルー」だけでなく「ブリーン(bleen)」という概念を採用すれば、「ブルー」と「グリーン」の方が選言的に定義されることになるため、単に選言的であることを理由に「グルー」を排除することはできないと反論している。

②時間依存性の問題

もう一つの批判は、「グルー」という概念が特定の時間に依存していることである。「緑」や「青」は時間とは無関係に使われるが、「グルー」は観察の時点によって意味が変わる。このため、時間的に安定した概念を優先すべきだという主張がある。

これに対してグッドマンは、「時間に依存しているのは『グルー』ではなく『ブルー』や『グリーン』である」と述べる。なぜなら、「グルー」と「ブリーン」を基本概念として定義すれば、グルーとブリーンからブルーとグリーンを定義できる。そのため、逆に「ブルー」と「グリーン」が時間依存的な概念として定義できる。従って、どちらかが時間的に安定しているわけではない。

③文脈次第で、すべての述語は投射可能である

フランク・ジャクソン(Frank Jackson)は、「投射可能性は文脈依存的であり、原理的に『グルー』と『グリーン』を区別することはできない」と主張した。例えば、観察されると色が変わるシャイなカメレオンがいた場合、「グルー」が投射可能な概念となり、「グリーン」の方が投射不可能になる可能性がある。

仮説 グルーとブリーンを妥当に感じられるか?

グッドマンは「「グリーン」を「グルー」から区別するのはわれわれの歴史である。」と述べていた。グリーンとブルーが、グルーとブリーンよりも普段使いされているから妥当に感じるに過ぎないなら、グルーとブリーンを基礎単語に組み込んだ言語を作って、その言語を人に学習させ、普段使いさせたら、その人たちはグルーとブリーンの方が妥当に感じるのだろうか?

グッドマンの主張によると、グリーンとブルーといった概念の妥当性は経験的な使われ方に依存するという。ならば、当然グルーとブリーンを日常的に使う言語の話者は、グリーンとブルーよりもグルーとブリーンを妥当に感じる筈だ。

サピア=ウォーフの仮説 (Sapir-Whorf hypothesis)によると、母語がその人の認識と思考を規定する。これをグルーとブリーンの概念に適用すれば、もし長期間グルーとブリーンを使う環境で学習すれば、人々はそれらの概念を「自然」と感じるようになる可能性がある。

たとえば、ロシア語では同じ“青色”でも,“薄い青”と“濃い青”を“goluboy”と“siniy”という言葉で区別するという。そして,この区別は脳の働きにも作用するとし,ロシア語話者はこの「言語的な境界」を越えると青色の差異に素早く反応することができるという[1]。ロシア語話者は、このlight bleuとdark bleuの違いを自然なものとして感じている筈だ。我々日本語話者が「青」や「水色」という単語を使うのと同じように。

自然言語が人の色の認識の仕方を、或る程度規定しているのなら、グルーとブリーンを日常の単語として常用したら、それらを妥当に感じるのだろうか。

ひとつ考え得る問題としては、人間の視覚システムは、特定の波長を恒常的に識別するように進化してきた。そのような目の進化と共に、言語も今の形態へと成長してきたわけであり、グルーとブリーンが、我々の色を感覚する仕方に合っていないなら、グルーとブリーンを妥当に感じることは難しい。

したがって、仮にグルーとブリーンを基礎語彙とする言語を作ったとしても、それが普遍的に受け入れられるかは未解決の問題である。グッドマンの「投射可能性」の概念を考慮すると、長期的な文化的使用なしには、新しい色彩語彙が直感的に妥当とは感じられない可能性がある。さらに、長期的な文化使用によってグルーとブリーンという概念が違う形の概念に変質する可能性も十分に考えられる。

おわりに

本稿では、グルーのパラドクスの内容とそれに対する批判を検討した。グルーのパラドクスは、一見単なる言葉遊びのようにも思えるが、実際には帰納法の信頼性を揺るがす本質的な問いを投げかけるものである。 本論では、まずグッドマンの提示したパラドクスの内容を整理し、続いて「グルー」という概念が不自然であるという批判と、それに対するグッドマンの反論を紹介した。

[1] TED talk, How language shapes the way we think | Lera Boroditsky

コメント