退屈な映画?

退屈な映画だと感じた。しかし、この映画が退屈に思えるのは、私の関心領域が、兵の奥まで、過去の惨劇にまで及んでいないからだ。ブログに記事を書く為に、考え直し、見返してみると、本当は退屈な映画ではなかった。

手前の日常と奥の非日常

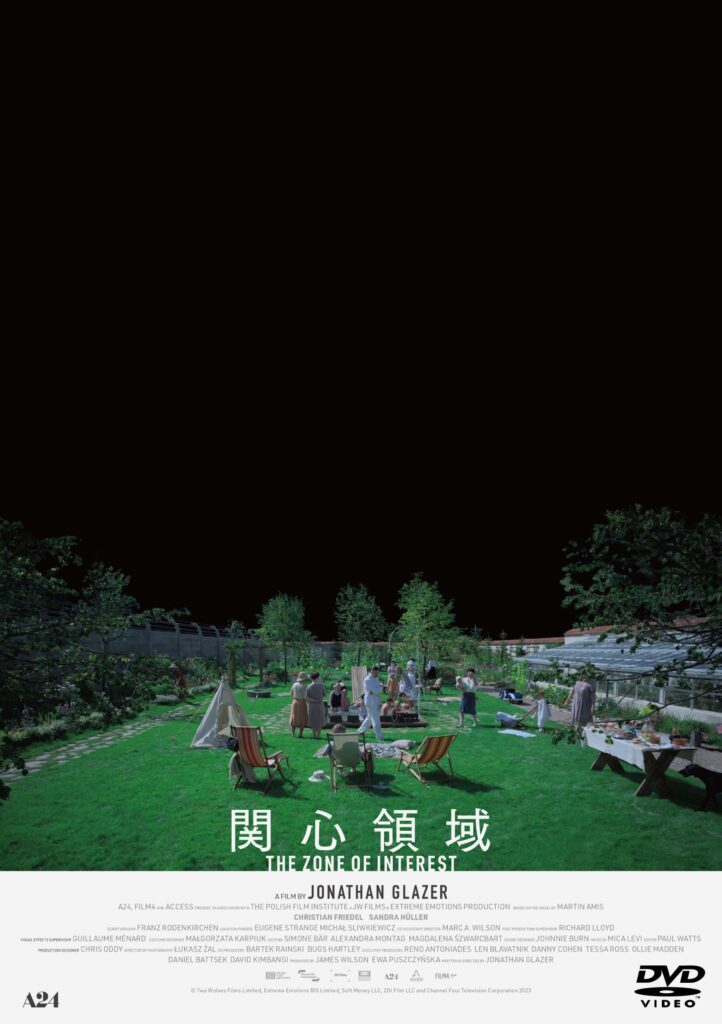

冒頭から3分程度真っ暗な画面を眺めるだけで、エンドロールまで、自然主義的な日常の描写だけだった。

カメラの視点が殆ど動かない。普通の会話と普通の画角だけ。光も殆ど自然光のみ。激しさがない。日常的すぎて面白さがない。でも塀の奥は確かに非日常なのだ。この映画を見て何を感じるかは、関心領域が塀の奥にまで、そして過去に行われた虐殺にまで及ぶかどうかで決まるようだ。

この映画は、視覚情報より音響に耳を澄ます映画だった。直接的な暴力は描かれず、おぞましいことは全て音として表現されている。アウシュヴィッツ収容所の隣で日常を過ごすこの家族には、音だけでなく、臭いも日常的だったのだろう。人の焦げる臭いも慣れれば分からなくなる。我々には最初からその臭いが分からない。手前側の日常の奥から、銃声や人の声が遠くから聞こえるが、この家族たちにとってそれらは他人事に過ぎないのだ。

主人公、主人公の妻、妻の母親の関心領域

映画の最後で、主人公のルドルフが、階段の踊り場で吐き気を催した後、現代の記念館が映し出されて、ルドルフが我々の方を向く。

ルドルフは終始、業務の効率化に没頭していたが、吐いたのは自分がしてきたことを改めて理解してしまったから?それともただ呑みすぎただけ?

彼が何を感じたのかは分からない。だがその一方、その妻は環境に適応していた。描写される会話から察すると、妻は貧乏な家庭から、この家にたどり着いた。この環境を理想の環境として捉えている。

二人の行動の違いは関心領域の違いに起因する。妻の母親は、最初の方は広い家と庭に喜んでいたが、塀の奥から聞こえる音や臭いに耐えられなくなり、失踪した。関心領域が塀の奥にも及んでいたからだ。

この三人の関心領域は異なっている。ルドルフの妻の母親は、或る日、誰にも理由を告げず帰って行った。その察することしかできない。その人だけ正常だったのだと言うことはできる。この母親は窓から収容所の方を見たり、収容所にまで関心領域が及んでいる描写があった。音も臭いも無視して暮らすことができなかったのだろう。

サーモグラフィーとリンゴを配る少女

サーモグラフィーで映される、リンゴを置いていく少女。

これは誰だろうか?主人公の息子とキスをしていた少女だ。

一度目の登場では、ルドルフが子供二人にヘンゼルとグレーテルを読み聞かせる場面で出てきた。最初はヘンゼルとグレーテルを再現したのかと思ったが、そうではなかった。その少女は収容所の中の人達の為にリンゴを置いていた。囚人同士がリンゴを奪い合ったと知らせるセリフがあった。

穢れ思想

ルドルフが河で釣りをして、その子供達が水遊びをしていたとき、収容所から灰が川に流れてきた。ルドルフが足元の人骨に気付いた時、急いで河から出て、穢れを落とすかのように子供もルドルフも体を洗っていた。

さらに、ルドルフの部屋に女性が来て靴を脱ぐシーンの後、ルドルフは股間を念入りに洗っていた。

つまり、彼らはユダヤ人とユダヤ人に関するものを穢れとして認識していた。

我々の関心領域

場面は唐突に切り替わり、アウシュヴィッツ収容所記念館の描写が急に挿入された。ルドルフをいた渡り廊下の奥の暗闇と、記念館の暗闇が繋がっているかのように場面が切り替わった。

この場面は、この映画を見ている人の関心領域を問うてくる。非日常を日常として捉え、異常に慣れてしまう人間の機能は、我々にも備わっている。

コメント